Der Schlaf, ein fundamentaler Prozess für alle Lebewesen, manifestiert sich in einer beeindruckenden Vielfalt von Formen und Orten. Während die meisten landlebenden Tiere ihre Ruhephasen an Land verbringen, überrascht die Beobachtung, dass einige Tierarten einen erheblichen Teil ihres Schlafs im Wasser verbringen. Diese Verhaltensweise wirft interessante Fragen nach den evolutionären und physiologischen Anpassungen auf, die diese Strategie ermöglichen und welche Vorteile sie bietet. Die Gründe sind dabei komplex und reichen von der Vermeidung von Prädatoren bis hin zur Temperaturregulation und dem effizienten Energiesparen. Ein genauerer Blick auf diese faszinierende Thematik soll im Folgenden erfolgen.

Die Auswahl an Tieren, die im Wasser schlafen, ist breit gefächert und umfasst Vertreter verschiedener Klassen. So schlafen beispielsweise viele Meeressäuger, wie etwa Delfine und Wale, im Wasser. Sie zeigen dabei bemerkenswerte Anpassungen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, nur eine Gehirnhälfte zu schlafen, während die andere wach bleibt und die Atmung überwacht. Diese sogenannte unihemisphärische Schlaf erlaubt es ihnen, gleichzeitig zu schlafen und auf potenzielle Gefahren zu reagieren. Auch unter den Vögeln finden sich Arten, die auf dem Wasser schlafen, etwa manche Enten- und Gänsearten. Schätzungsweise 80% aller Seevogelarten verbringen einen Teil ihrer Ruhephase schwimmend auf dem Wasser. Diese Zahlen verdeutlichen die weitverbreitete Natur dieser Schlafstrategie in der Tierwelt.

Die Vorteile des Schlafens im Wasser sind vielschichtig. Für viele aquatische Tiere bietet es einen Schutz vor Landräubern. In der Wasserumgebung sind sie besser getarnt und weniger leicht erreichbar für Fressfeinde. Darüber hinaus kann das Wasser selbst eine thermoregulatorische Funktion erfüllen, indem es eine konstante Temperatur bereitstellt und so Energie für die Wärmeregulierung spart. Insbesondere für Tiere in kalten Regionen kann dies ein entscheidender Vorteil sein. Zusätzlich kann das Auftriebsvermögen des Wassers den Energieverbrauch während des Schlafs reduzieren, da der Körper weniger Gewicht tragen muss. Diese Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung dieser bemerkenswerten Schlafgewohnheiten in der Tierwelt.

Vorteile des Wasser-Schlafplatzes

Viele Tiere haben sich im Laufe der Evolution an das Schlafen im Wasser angepasst, und diese Strategie bietet eine Reihe von entscheidenden Vorteilen. Diese Vorteile reichen von erhöhter Sicherheit vor Fressfeinden bis hin zu verbesserter Thermoregulation und Energieeinsparung.

Ein primärer Vorteil ist der Schutz vor Landräubern. Wasser bietet eine natürliche Barriere, die viele terrestrische Prädatoren daran hindert, leicht an ihre Beute zu gelangen. Für Tiere wie beispielsweise Wasservögel oder bestimmte Fischarten bedeutet das Schlafen auf dem Wasser oder unter der Wasseroberfläche eine signifikante Reduktion des Risikos, während des Schlafs angegriffen zu werden. Studien haben gezeigt, dass die Überlebensrate von Jungtieren bestimmter Wasservogelarten, die im Wasser schlafen, deutlich höher ist als bei Individuen, die an Land schlafen. Die exakten Zahlen variieren je nach Art und Habitat, aber die allgemeine Tendenz ist klar: Wasser bietet einen Sicherheitsvorteil.

Darüber hinaus bietet der Wasser-Schlafplatz einen verbesserten thermischen Schutz. Wasser hat eine höhere spezifische Wärmekapazität als Luft, was bedeutet, dass es seine Temperatur langsamer ändert. Dies kann besonders in kalten Nächten oder in Regionen mit großen Temperaturschwankungen von Vorteil sein. Viele wasserbewohnende Tiere nutzen die gleichmäßige Temperatur des Wassers, um den Energieverbrauch für die Thermoregulation zu minimieren. Dies ist besonders wichtig für Tiere mit einem hohen Stoffwechsel, die ansonsten erhebliche Energiemengen aufwenden müssten, um ihre Körpertemperatur konstant zu halten.

Ein weiterer Aspekt ist die verminderte Anstrengung. Im Wasser unterstützt der Auftrieb den Körper, was die Muskelanstrengung reduziert, die normalerweise zum Aufrechterhalten der Körperhaltung auf dem Land notwendig wäre. Dies ist besonders für Tiere von Bedeutung, die bereits einen hohen Energiebedarf haben oder die sich von der Nahrungssuche erholen müssen. Der geringe Energieaufwand beim Schlafen im Wasser ermöglicht es diesen Tieren, effizienter Energie zu sparen und ihre Ressourcen für andere wichtige Prozesse zu nutzen.

Schließlich kann der Wasser-Schlafplatz auch vor Austrocknung schützen. Für Tiere in trockenen oder halbtrockenen Umgebungen ist der Zugang zu Wasser essentiell, und das Schlafen im Wasser kann dazu beitragen, die Wasserverluste über die Haut zu minimieren. Dieser Vorteil ist besonders für Amphibien und Reptilien relevant, die auf eine feuchte Umgebung angewiesen sind, um ihre Hautfeuchtigkeit zu erhalten.

Schutz vor Fressfeinden im Wasser

Für viele Wassertiere bietet das wässrige Element einen entscheidenden Vorteil beim Schutz vor Fressfeinden. Im Gegensatz zum offenen Land, wo Prädatoren aus allen Richtungen angreifen können, bietet die dreidimensionale Umgebung des Wassers eine gewisse Deckung und Möglichkeiten zur Flucht. Die Dichte des Wassers kann beispielsweise Flucht vor Landräubern erschweren, die sich im Wasser weniger wendig bewegen.

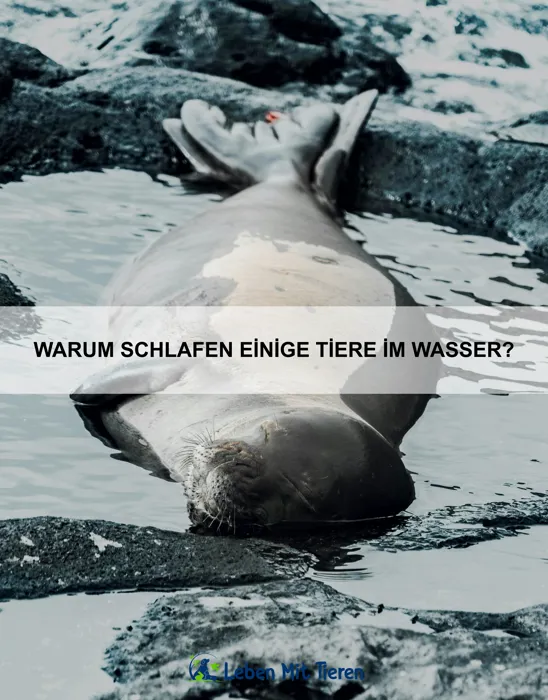

Ein Beispiel hierfür sind Seehunde. Sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit im Wasser, um sich vor Landraubtieren wie Eisbären oder Wölfen zu schützen. Im Wasser sind sie deutlich schneller und wendiger als ihre Fressfeinde an Land. Die Tarnung spielt ebenfalls eine große Rolle. Die dunkle Färbung vieler Wassertiere, wie z.B. Haie und Delfine, hilft ihnen, sich im tiefen Wasser zu verstecken und von oben schwer zu erkennen zu sein.

Auch die Tiefe des Wassers kann als Schutzmechanismus dienen. Viele Fische und andere Wasserlebewesen suchen in den Tiefen des Ozeans Schutz vor oberflächennahen Fressfeinden. Der Mangel an Licht in der Tiefsee erschwert die Jagd für visuelle Jäger. Es ist bekannt, dass beispielsweise bestimmte Tintenfische in den Tiefen der Ozeane leben, um dem erhöhten Risiko von Beutegreifung in flacheren Gewässern zu entgehen. Eine Studie der University of California, San Diego, ergab, dass die Überlebensrate von jungen Tintenfischen in tieferen Gewässern um 30% höher lag als in flacheren Regionen.

Neben der physikalischen Umgebung spielen auch Verhaltensmuster eine wichtige Rolle. Viele Wassertiere schlafen in Gruppen, um die Wahrscheinlichkeit, von einem Prädatoren entdeckt zu werden, zu verringern. Der sogenannte Schwarm-Effekt erhöht die Wachsamkeit und bietet eine höhere Chance, einen Angriff frühzeitig zu erkennen und zu entkommen. So können zum Beispiel Sardinen in riesigen Schwärmen zusammenschwimmen und so die Wahrscheinlichkeit, von einem einzelnen Fisch erwischt zu werden, drastisch reduzieren. Die hohe Dichte im Schwarm erschwert es zudem für den Räuber, ein einzelnes Tier zu isolieren und zu ergreifen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wasser für viele Tiere einen wichtigen Schutzraum vor Fressfeinden darstellt. Die Kombination aus physikalischen Eigenschaften des Wassers, der Tarnung, der Tiefe und dem sozialen Verhalten ermöglicht es den Tieren, das Risiko der Beutegreifung zu minimieren und somit ihr Überleben zu sichern. Das Schlafverhalten im Wasser ist daher oft eng mit diesen Schutzmechanismen verknüpft.

Energiesparen durch Auftrieb im Wasser

Ein entscheidender Grund, warum viele Tiere im Wasser schlafen, liegt im enormen Energiesparpotenzial, das der Auftrieb bietet. Im Gegensatz zum Leben an Land, wo die Schwerkraft die gesamte Körpermasse tragen muss, wird im Wasser ein erheblicher Teil des Gewichts durch den Auftrieb kompensiert. Dies reduziert den Energieverbrauch für die Haltung der Körperhaltung und die Muskelaktivität erheblich.

Betrachten wir beispielsweise große Meeressäuger wie Wale. Ein Blauwal, das größte Tier der Erde, wiegt bis zu 200 Tonnen. An Land wäre es unmöglich, ein solches Gewicht zu tragen und zu bewegen. Im Wasser hingegen wird ein Großteil seines Gewichts durch den Auftrieb neutralisiert. Dies ermöglicht es dem Blauwal, mit minimalem Energieaufwand zu schweben und zu schlafen, ohne aktiv schwimmen zu müssen. Studien zeigen, dass Wale im Schlaf ihren Energieverbrauch um bis zu 50% reduzieren können, verglichen mit aktiven Phasen.

Auch kleinere Wassertiere profitieren von diesem Prinzip. Fische, die über eine Schwimmblase verfügen, können ihren Auftrieb aktiv regulieren. Durch Anpassung des Gasvolumens in der Schwimmblase können sie ihre Position im Wasser ohne großen Energieaufwand beibehalten. Dies ist besonders wichtig während des Schlafs, da sie so Energie sparen und gleichzeitig ihre Position im Wasser halten, um beispielsweise nicht an die Wasseroberfläche zu treiben oder auf den Grund zu sinken. Die Energieersparnis ist zwar nicht so dramatisch wie bei großen Meeressäugern, aber dennoch signifikant für die Überlebensfähigkeit.

Der Auftrieb wirkt sich nicht nur auf die Muskelaktivität aus, sondern auch auf den Herz-Kreislauf-Apparat. Im Wasser reduziert der Auftrieb den Druck auf das Herz und die Blutgefäße, was den Energieverbrauch des Kreislaufsystems senkt. Diese Reduktion des Drucks ist besonders wichtig für große Tiere wie Wale, die sonst einen immensen Aufwand betreiben müssten, um den Blutdruck aufrechtzuerhalten. Der geringere Energieaufwand im Kreislaufsystem trägt ebenfalls zur gesamten Energieersparnis während des Schlafs bei.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Auftrieb im Wasser ein entscheidender Faktor für die Energieeffizienz des Schlafs bei Wassertieren ist. Die Reduktion des Gewichts, die Entlastung des Muskel- und Kreislaufsystems führen zu einer signifikanten Energieersparnis, die für das Überleben und die erfolgreiche Fortpflanzung vieler Wasserlebewesen unerlässlich ist.

Tiefschlaf und Wassertemperatur

Die Wassertemperatur spielt eine entscheidende Rolle für die Möglichkeit und Qualität des Tiefschlafs bei wasserlebenden Tieren. Im Gegensatz zu landlebenden Säugetieren, die ihre Körpertemperatur durch innere Prozesse relativ konstant halten (Homöothermie), sind viele wasserlebende Tiere poikilotherm, d.h. ihre Körpertemperatur passt sich der Umgebungstemperatur an. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf ihre Schlafzyklen und insbesondere auf die Erreichung des Tiefschlafs.

Für poikilotherme Tiere bedeutet eine zu niedrige Wassertemperatur eine Verlangsamung des Stoffwechsels und eine damit verbundene Reduktion der Gehirnaktivität. Dies kann zu einer Art Torpor führen, einem Zustand reduzierter Aktivität, der dem Tiefschlaf ähnelt, aber nicht identisch ist. Ein zu kaltes Wasser kann den Eintritt in einen echten Tiefschlaf sogar verhindern, da die für die Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen notwendigen Prozesse zu stark verlangsamt werden. Es besteht die Gefahr von Unterkühlung und letztendlich dem Tod.

Umgekehrt kann eine zu hohe Wassertemperatur ebenfalls problematisch sein. Überhitzung kann den Stoffwechsel ebenfalls negativ beeinflussen und den Tiefschlaf stören. Viele wasserlebende Tiere suchen daher aktiv nach optimalen Wassertemperaturen, um einen erholsamen Schlaf zu gewährleisten. Beispielsweise zeigen Studien an bestimmten Fischarten, dass sie bevorzugt in bestimmten Temperaturbereichen ruhen, die für ihren Stoffwechsel ideal sind. Diese präferierte Temperaturzone schwankt je nach Art und Entwicklungsstadium.

Bei marinen Säugetieren wie Robben oder Walen, die homöotherm sind, spielt die Wassertemperatur eine andere Rolle. Sie müssen einen erheblichen Energieaufwand betreiben, um ihre Körpertemperatur konstant zu halten, insbesondere in kaltem Wasser. Der Tiefschlaf ist bei diesen Tieren oft nur in kurzen Phasen möglich, da sie regelmäßig auftauchen müssen, um zu atmen. Die Wassertemperatur beeinflusst dabei den Energieverbrauch und somit die Dauer, die sie unter Wasser verbringen können, bevor sie wieder an die Oberfläche müssen. Studien haben gezeigt, dass kaltes Wasser den Energieverbrauch erhöht und somit die Schlafdauer verkürzt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wassertemperatur ein kritischer Faktor für den Tiefschlaf bei wasserlebenden Tieren ist. Sowohl zu niedrige als auch zu hohe Temperaturen können den Schlaf stören oder sogar verhindern. Die Anpassungen an unterschiedliche Wassertemperaturen sind je nach Art und deren physiologischen Eigenschaften sehr unterschiedlich und zeigen die beeindruckende Vielfalt der Strategien, die Tiere entwickelt haben, um in ihren jeweiligen Lebensräumen zu überleben.

Atmung und Schlaf unter Wasser

Die Fähigkeit, unter Wasser zu schlafen, stellt für viele Tiere eine enorme Herausforderung dar, vor allem hinsichtlich der Atmung. Im Gegensatz zu landlebenden Tieren, die einfach Luft atmen können, müssen aquatische Lebewesen, die schlafen, spezielle Anpassungen entwickelt haben, um ihren Sauerstoffbedarf während der Ruhephase zu decken. Die Art und Weise, wie sie das bewerkstelligen, variiert stark je nach Spezies und hängt eng mit ihrem Stoffwechsel und ihrer physiologischen Ausstattung zusammen.

Meeressäugetiere wie Wale und Robben verfügen über einen außergewöhnlich hohen Blut- und Myoglobingehalt. Myoglobin ist ein Protein, das Sauerstoff im Muskelgewebe speichern kann. Dies ermöglicht es ihnen, längere Zeit ohne Atmen zu verbringen, was für den Schlaf unter Wasser essenziell ist. Während des Schlafs reduzieren sie ihren Stoffwechsel und senken ihren Sauerstoffverbrauch, um ihre gespeicherten Reserven zu schonen. Sie können auch gezielt bestimmte Hirnareale abschalten , während andere wach bleiben und die Atmung überwachen. So schlafen sie in kurzen Phasen, wobei immer ein Teil des Gehirns aktiv bleibt, um das Auftauchen zum Atmen zu gewährleisten.

Fische hingegen atmen durch Kiemen und benötigen einen kontinuierlichen Wasserstrom, um Sauerstoff aufzunehmen. Sie schlafen nicht im selben Sinn wie Säugetiere, da ihr Gehirn auch im Ruhezustand aktiv bleibt. Ihr Schlaf ist eher ein Zustand reduzierter Aktivität, ohne die REM-Phase, die bei Säugetieren für Träume charakteristisch ist. Einige Fischarten suchen sich während ihrer Ruhephase geschützte Stellen auf, um sich vor Fressfeinden zu schützen, während andere einfach im Wasser treiben. Es gibt keine genauen Statistiken darüber, wie viel Zeit verschiedene Fischarten schlafend verbringen, da die Definition von Schlaf bei Fischen nicht mit der bei Säugetieren übereinstimmt.

Amphibien zeigen eine größere Vielfalt an Strategien. Einige Arten, wie beispielsweise bestimmte Froscharten, können sowohl im Wasser als auch an Land atmen. Sie können ihren Sauerstoffverbrauch während des Schlafs reduzieren und auch über die Haut atmen. Andere Amphibienarten verbringen ihre Ruhephase unter Wasser, oft in einem Zustand der Torpor, einem Zustand reduzierter Aktivität und Stoffwechsels, der es ihnen ermöglicht, mit minimalem Sauerstoffverbrauch längere Zeit untergetaucht zu bleiben. Die Anpassungsfähigkeit der Amphibien an unterschiedliche Umgebungen spiegelt sich auch in ihren Schlafgewohnheiten wider.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Atmung während des Schlafs unter Wasser eine komplexe Angelegenheit ist, die von den spezifischen physiologischen Anpassungen der jeweiligen Spezies abhängt. Die Entwicklung von Mechanismen zur Sauerstofflagerung, zur Reduktion des Stoffwechsels und zur Anpassung der Atmung an die aquatische Umgebung sind entscheidend für das Überleben dieser Tiere.

Fazit: Die faszinierenden Gründe des Wasser-Schlafs bei Tieren

Die Frage, warum einige Tiere im Wasser schlafen, offenbart eine bemerkenswerte Vielfalt an Anpassungen an unterschiedliche ökologische Nischen und physiologische Bedürfnisse. Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass Sicherheit vor Prädatoren ein entscheidender Faktor ist. Viele wasserlebende Tiere finden im Wasser einen Schutz vor landbasierten Fressfeinden, da die Bewegungsfreiheit im Wasser und das veränderte Umgebungsmedium ihnen einen Vorteil verschaffen. Beispiele hierfür sind Seehunde, die im Wasser vor Landraubtieren sicher sind, oder bestimmte Fischarten, die sich in der Dunkelheit der Wassertiefen vor Angriffen verstecken.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Energieeinsparung. Der Auftrieb des Wassers reduziert den Energieaufwand zur Körperhaltung, was besonders für größere Tiere von Vorteil ist. Manche Tiere nutzen den gleichmäßigen Temperaturverlauf im Wasser, um Energie während des Schlafs zu sparen, da sie so weniger Energie für die Thermoregulation aufwenden müssen. Die Verfügbarkeit von Nahrung spielt ebenfalls eine Rolle; Tiere, die in nährstoffreichen Gewässern leben, könnten sich evolutionär an das Schlafen im Wasser angepasst haben, um den Zugang zu Nahrungsquellen zu optimieren und Energieverlust durch Landgänge zu minimieren.

Zusätzlich zu diesen Faktoren zeigen einige Studien, dass der Schlaf im Wasser auch mit der Fortpflanzung und dem Schutz der Nachkommen in Verbindung steht. Mütterliche Tiere könnten im Wasser schlafen, um ihre Jungen aus der Nähe zu schützen oder um den Zugang zu Futter während der Stillzeit zu gewährleisten. Die Art des Schlafs selbst variiert stark zwischen den Arten, von aktivem Schlaf mit periodischen Bewegungen bis hin zu einem tieferen, passiveren Zustand, der an Land nicht möglich wäre. Die Unterschiede in der Schlafarchitektur spiegeln die spezifischen Herausforderungen und Vorteile des Wasserlebens wider.

Zukünftige Forschung sollte sich auf die detaillierte Analyse der Schlafphasen verschiedener Wassertiere konzentrieren, um die neurologischen und physiologischen Mechanismen besser zu verstehen. Verhaltensstudien unter kontrollierten Bedingungen könnten wichtige Erkenntnisse liefern. Weiterhin ist die Erforschung des Einflusses des Klimawandels und der Umweltverschmutzung auf den Schlaf von Wassertieren von großer Bedeutung. Es ist zu erwarten, dass die zunehmende Meeresverschmutzung und der Verlust von Lebensräumen erhebliche Auswirkungen auf das Schlafverhalten und die Überlebensfähigkeit vieler Arten haben werden, was weitere Forschungsanstrengungen erfordert.